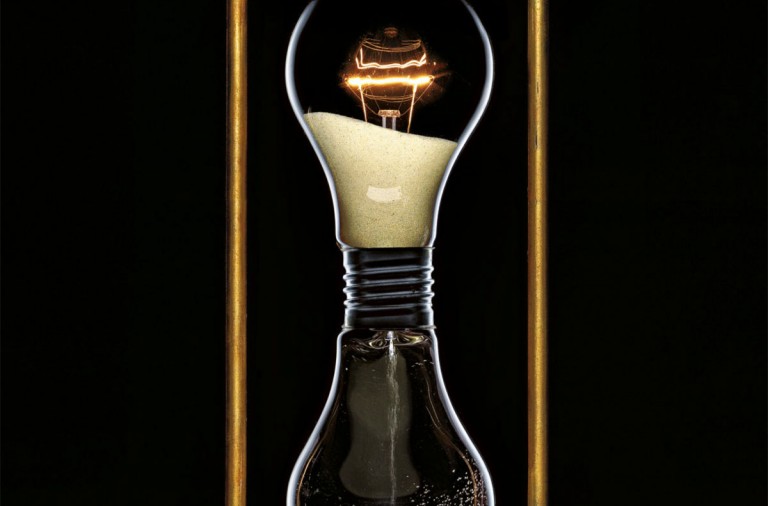

La obsolescencia programada: los días contados

Las cosas ya no duran como antes. No es solo un lamento de los mayores. Es una realidad con nombre: obsolescencia programada. Por Daniel Méndez

• 5 pasos pasa conseguir una vida ‘libre de obsolescencia programada’

Electrodomésticos, móviles, bombillas y todo tipo de aparatos se fabrican deliberadamente para caducar y lograr así que el consumo no decaiga. Este ‘plan’ se remonta a los años veinte, aunque nadie de la industria lo reconozca, y se defendió porque ayudaba al crecimiento. ¿Pero tiene sentido hoy en día?

La película El hombre del traje blanco, de 1951, planteaba un dilema: qué ocurriría si un investigador diese con la fórmula para fabricar el tejido ‘perfecto’, que ni se mancha ni se rompe.

Todo un éxito, ¿verdad? Pues no. El científico del filme, encarnado por Alec Guinness, se mete en mil líos cuando la industria se vuelve en su contra. Los empresarios dejarían de hacer negocio, los trabajadores perderían su empleo… una pesadilla para la sociedad de consumo.

Por eso, en la vida real, una serie de fabricantes y ciertos economistas crearon y alentaron hace ya años la obsolescencia programada. Esto es: impresoras que dejan de imprimir cuando contabilizan un número determinado de impresiones; bombillas fabricadas para fundirse a las mil horas, baterías que se agotan en un año o dos… Son solo algunos de los ejemplos que más han trascendido, con fabricantes de renombre detrás, como Epson o Apple. ¿Qué pretenden? «Salvar la economía», dicen. Realizar productos perecederos que aseguren un nivel de consumo constante. Apple llegó incluso a los tribunales, acusada de fabricar baterías con una durabilidad limitada. El juicio no llegó a celebrarse: la compañía decidió indemnizar a los demandantes antes que enfrentar un jurado, evitando quizá así que el caso tuviese mayor alcance mediático.

Con todo, por secretos que hayan permanecido, planes como estos no son nuevos. Según diversos documentos -algunos recogidos en el documental Comprar, tirar, comprar-, todo empezó en 1924, cuando los principales fabricantes de bombillas acordaron crear lámparas que se fundieran tras mil horas de uso para asegurarse las ventas. Fue el cártel Phoebus, integrado por Osram, Philips y General Electrics, entre otros. El plan duraría hasta 1955, pero acabó en 1939, con la Segunda Guerra Mundial. Solo unos años antes, en 1934, un promotor inmobiliario, Bernard London, habló del concepto como tal en su libro Poner fin a la depresión a través de la obsolescencia programada.

«Si lo miras desde el punto de vista del crecimiento y la creación de empleo, es una gran idea, en aquel momento -explica Cosima Dannoritzer, directora del documental Comprar, tirar, comprar-, pero algo así no puede funcionar para siempre: los recursos son limitados y gestionar la basura generada es cada vez más difícil».

Dannoritzer pensaba al inicio que el suyo sería un bonito documental con la historia de algunos ‘malos capitalistas’. «Pero nos encontramos -dice- con que aquello es parte del sistema de hoy. Ha pasado a la tecnología y a las cabezas, a un aspecto más psicológico». Se refiere a un concepto asociado: la obsolescencia percibida. Es decir, la idea, promovida desde la publicidad, de que nuestro móvil o nuestro coche se quedan viejos en pocos años.

Por sorprendente que parezca, las bombillas han estado en el epicentro de la obsolescencia programada desde el inicio. Y podrían ser las artífices de su final: en abril de 2012, Philips anunció el lanzamiento de una bombilla que podría durar 20 años. El precio, eso sí, podría jugar en su contra: 50 dólares (38 euros). Más cerca, un español aseguraba haber desarrollado una bombilla que dura toda la vida. Benito Muros, de OEP Electronics, sostenía que ha recibido amenazas por el invento. «Hemos pasado todas las fases desde presiones para no salir al mercado hasta anónimos intimidatorios» .

Otros lo acusaban de intentar vender las mismas bombillas leds de otros fabricantes -que duran lo mismo que las suyas- bajo un eslogan llamativo. Él se defendía diciendo que se había desvinculado de la comercialización para entregarse al Movimiento SOP (Sin Obsolescencia Programada). «Solo pretendemos que otros fabricantes se unan al concepto, porque esto es bueno para el planeta».

En efecto, una de las consecuencias inevitables de desechar productos al ritmo actual es el alto nivel de contaminación que eso genera. «Estamos utilizando mal unas materias primas que extraemos del Tercer Mundo y que les devolvemos en forma de basura», dice Muros.

Si bien la obsolescencia programada nació en un momento de crisis, los teóricos del decrecimiento económico no dudan de que hay que acabar con ella. No hay otra alternativa. Ya en 1972 el Club de Roma –lobby preocupado por el crecimiento de la población mundial- encargó al MIT de Boston un informe, publicado bajo el título Los límites del crecimiento. Conclusión: si el aumento de la población, la producción industrial, la contaminación y la explotación de recursos naturales se mantenían al ritmo de entonces, la Tierra y sus bienes naturales se agotarían en cien años. Y ya han pasado cuatro décadas desde esta afirmación, y el ritmo se ha acelerado.

La única solución es que el consumidor asuma el protagonismo en sus compras. Algo que, de hecho, está ocurriendo, según un estudio de la Fundación Creafutur y el profesor de Esade Josep M. Galí realizado a partir de 3500 entrevistas internacionales y que divide al mundo en tres categorías: países emergentes; países en crisis, como España; y en poscrisis, como Alemania o Suecia. Cada categoría ofrece un perfil de consumidor: en los países emergentes este sigue siendo más feliz cuanto más compre, algo que ocurre en un 50 por ciento; el bienestar del consumo se reduce a la mitad en los países en crisis y a solo un 10 en los poscrisis. ¿Por qué? La compra incorpora consideraciones como la sostenibilidad, el medioambiente… Es un consumidor documentado -dice Galí-, consciente de que su compra incide en ‘lo público’. Y es este el que podría cambiar las cosas: «Si la gente premia comportamientos más respetuosos, podría cambiar las reglas del juego». Y dejar, de paso, obsoleta la obsolescencia programada.

Los que menos duran

1. Lavadoras que no lavan. No hay datos ‘oficiales’ sobre la duración de los electrodomésticos, pero la media en los setenta era de 25 años. En la actualidad no supera los 10. El más antiguo en uso es una aspiradora de 1904. Es una American Sturtevant de aluminio, y está en Mánchester.

2. Las baterías de Apple. En 2003, las baterías de los primeros iPods duraban 18 meses. Había que comprar un iPod nuevo; Apple no vendía baterías de recambio. Hubo una demanda judicial y se descubrió que la batería había sido diseñada para tener una vida corta.

3. Copias limitadas. Las impresoras son los aparatos con más denuncias. Además de ‘perecer’ pronto, nadie las repara. Algunos aseguran que hasta los tornillos están colocados para no poder desmontarlas, pero lo cierto es que resulta más barato comprar otra.

4. Bombillas que no se funden. Las bombillas lideran la obsolescencia programada porque se aplicó a ellas primero. Ya hay prototipos en el mercado de lámparas que pueden durar hasta 20 años, pero nadie tiene claro cómo y a qué precio comercializarlas.

5. La televisión ‘a la última’. Un reciente estudio mostraba que en el mundo, de media, se cambia de televisor cada 7 años. Pero la razón para cambiar se debía mucho más a los avances tecnológicos que a la deficiencia del aparato. Queremos ‘lo último’ y eso no es culpa del fabricante.