Son 600 científicos de 20 países; entre ellos, España. Su misión en condiciones extremas durará más de un año. Su reto: adentrarse en el Polo Norte y descubrir por qué esta zona del planeta es la que más rápidamente se está calentando. Los datos que obtengan serán decisivos para estudiar el cambio climático y quizá sean la última oportunidad de salvar a la humanidad. Por Carlos Manuel Sánchez / Foto: Stephan Hendricks

• La mayor misión científica para averiguar cómo combatir el cambio climático (Ver galería)

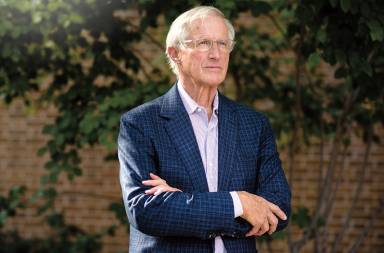

Ningún lugar del planeta de está calentando tanto como el Polo Norte. Paradójicamente, también es el lugar del que los investigadores tienen menos datos. «En concreto, de la región central del Ártico apenas sabemos nada. No hay tierra aquí para una estación permanente ni aguas abiertas por las que navegar», explica el alemán Markus Rex, doctor en Física Atmosférica del Instituto Alfred Wegener y líder de Mosaic, la mayor expedición ártica de la historia.

El desconocimiento es tal que las simulaciones informáticas sobre el cambio climático en la región polar difieren enormemente. Las más cautas apuntan a que la temperatura habrá subido 5 ºC a finales de siglo; las más pesimistas, 15. La diferencia entre ambos escenarios puede significar que la humanidad tenga una oportunidad… o que ya sea tarde.

Alimentar los modelos matemáticos con datos fiables recogidos sobre el terreno es una empresa decisiva, más aún después de la decepción de la última cumbre sobre el clima en Madrid. La única manera de obligar a los gobiernos más recalcitrantes a comprometerse es poner sobre la mesa previsiones incontestables.

La naturaleza impone aquí sus condiciones. Si sobrevivir ya es difícil, tomar muestras a 45 grados bajo cero durante los largos meses de noche polar es más que un desafío logístico; es casi una empresa de locos

La naturaleza impone aquí sus condiciones. Si sobrevivir ya es difícil, tomar muestras a

45 grados bajo cero durante los largos meses de noche polar es más que un desafío logístico; es casi una empresa de locos. Pero Rex ha convencido a 600 científicos de 20 países –entre ellos, a tres equipos españoles– para lanzarse a la aventura. La misión durará más de un año y ha llevado casi una década prepararla. Cuesta 200.000 euros diarios. Y se espera que obtenga un volumen de datos tan masivo que proporcionarán materia de estudio para varias generaciones de investigadores.

Aquí se alcanzan mínimas de 45 grados bajo cero

Un rompehielos, el Polarstern, que zarpó de Tromso (Noruega) en septiembre, se ha dejado atrapar (y congelar) sobre la banquisa de hielo flotante que cubre una parte del Ártico. Varado, se deja llevar perezosamente por la deriva transpolar y cubrirá así mil kilómetros. Si todo va bien, se liberará de su prisión helada el próximo verano en algún lugar entre Groenlandia y las islas Svalbard.

Aunque es fácil imaginar la banquisa como una masa fija de hielo grueso, en realidad es una maraña de témpanos que se empujan entre sí, se deslizan unos por debajo de otros y se rompen. Elegir el témpano donde echar el ancla fue una tarea delicada. Había que determinar el punto del océano con más posibilidades de ofrecer una deriva óptima. Si los cálculos son equivocados y el Polarstern acaba entrando en aguas territoriales rusas, se acabó la misión. «No tenemos permiso para investigar allí», reconoce Thomas Krumpen. La fragilidad del hielo es otro factor crítico. La mayoría de los témpanos son demasiado delgados para las 100 toneladas de equipo que se han desplegado. Un claro indicador del intenso deshielo.

A bordo hay meteorólogos, oceanógrafos y ecólogos marinos, glaciólogos, bioquímicos… Envían globos equipados con sensores al cielo nocturno, perforan la nieve con taladros, miden la temperatura y la carga microbiana del agua. Utilizando radares y dispositivos de infrarrojos para sondear las nubes. Han desplegado 125 boyas que sirven como estaciones autónomas de seguimiento que envían sus datos por satélite. «Para que el cambio climático sea tangible en Europa, hay que recurrir a promedios estadísticos –dice Rex–. Aquí, en el Ártico, lo estás viendo con tus propios ojos».

Objetivo: que la huella de carbono sea mínima

El suministro de combustible, mediante aviones y buques de apoyo, no es nada fácil. La expedición, además, intenta reducir al mínimo su huella ecológica. Por ejemplo, la mayoría de los 50.000 mercantes que navegan por el mundo utiliza fueloil pesado –los restos más viscosos y contaminantes del proceso de refinado del petróleo–, mientras que el Polarstern usa diésel bajo en sulfuros.

El buque está atrapado en el hielo. Si la deriva lo conduce a aguas territoriales rusas, se acabó la misión

En la historia, solo se han realizado dos derivas transpolares con éxito. La primera, en 1893, fue una odisea típica de los tiempos heroicos de la exploración. La protagonizó el noruego Fridtjof Nansen, duró 1055 días y lo mejor que se puede decir es que vivió para contarlo, aunque Nansen y su compañero tuvieron que abandonar el barco en un trineo de perros y sobrevivir en una cabaña improvisada hasta que fueron rescatados. La segunda fue en 2006 y la llevó a cabo un velero. Quizá la expedición Mosaic sea la última oportunidad de realizar una deriva transpolar porque el hielo ártico se derrite mucho más rápido de lo esperado. Julienne Stroeve estima que la banquisa puede desaparecer en la década recién estrenada. De hecho, la degradación del Ártico va camino de convertirse en un negocio. La naviera danesa Maersk y las compañías chinas ya tienen planes para el transporte de contenedores a través de rutas del norte durante todo el año, y no solo en verano. Barcos de pesca, plataformas de extracción de gas e incluso cruceros turísticos también aguardan su oportunidad.

Según la ONU, el 40 por ciento de la capa de hielo ha desaparecido en los últimos 40 años. Y el dato es aún más dramático si se contabiliza solo la capa plurianual, la más antigua y gruesa, que dura cuatro o más años, y de la que solo queda ya un 5 por ciento. «Cada vez es más difícil encontrar hielo que sea estable todo el año», explica Melinda Webster, investigadora de la NASA. «Este hielo espeso ha mantenido unido el paisaje ártico desde tiempo inmemorial. En verano sirve como manta reflectante, reflejando dos tercios de los rayos del sol de vuelta al espacio y ayudando a mantener el Ártico ‘refrigerado’. En otoño mitiga la formación de grandes olas, que de otra manera arrasarían a las especies costeras. En invierno atrapa el calor del océano. Y en primavera proporciona una plataforma estable para que las comunidades indígenas, como los inuits, y los osos polares puedan cazar».

Así que hoy el Ártico va ‘tirando’ con hielo joven. Estos últimos años incluso se ha recuperado un poco el volumen total, pero es un espejismo y a la larga desaparecerá, según los científicos. Las consecuencias del derretimiento no se circunscriben a la región ártica, sino que se notan en lugares muy distantes del planeta. El Ártico viene a ser como un gigantesco aparato de aire acondicionado que regula la temperatura de todo el hemisferio norte. Y está averiado. «Nuestro sistema meteorológico está ligado al Ártico a través de la corriente de chorro», explica la climatóloga Mónica Ionita. Se trata de potentes vientos que soplan en sentido contrario a las agujas del reloj a unos diez kilómetros de altura. Mantienen el frío en el norte y lo aíslan de las regiones más templadas, cercanas al ecuador. «Pero la corriente de chorro se está debilitando y la diferencia de temperatura entre latitudes está desapareciendo. Esto puede causar olas de frío en Europa y América (aunque la temperatura media aumente), mientras que también permite que el aire caliente penetre en la región polar. Se crea un círculo vicioso, que reduce aún más la diferencia de temperaturas entre el norte y el sur».

El ártico es como un enorme aparato de aire acondicionado del planeta. Y está averiado. Las consecuencias se dejan sentir en toda la tierra

A la bióloga Hauke Flores le inquieta el destino de un pez, el bacalao ártico. Para muchas aves marinas, focas, narvales y belugas, este bacalao es su principal alimento. Si se reduce su población, la cadena trófica polar podría sufrir un colapso. Los temores de Flores se basan en hipótesis, porque la vida que bulle bajo la gruesa capa de hielo a la deriva es, en gran medida, un misterio. «Lo que se sabe es que, protegidos del frío por las propiedades anticongelantes en su sangre, los alevines buscan refugio en las grietas del hielo», relata Flores. Cuando termina la larga noche polar, la luz estimula la floración de las algas; las gambas se comen a las algas; y el bacalao, a las gambas. Ahora, sin embargo, este proceso corre el riesgo de paralizarse. «Si el hielo sigue retrocediendo hacia el norte, las algas tendrían menos margen para crecer y el bacalao podría eclosionar antes de que haya suficiente alimento para ellos».

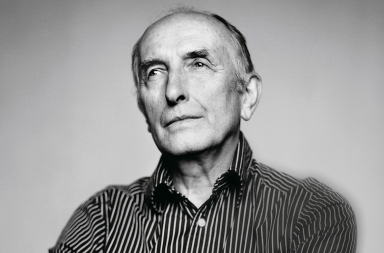

Los españoles, tras el secreto de las nubes

La participación española se nutre del CSIC. Manuel Dall’Osto investiga la formación de nubes y viajará a bordo del Polarstern entre julio y septiembre de 2020. «Las nubes son claves para regular la temperatura del planeta. Sin nubes tendríamos una Tierra mucho más cálida. Pero no entendemos bien cómo se forman y se destruyen, y eso nos está limitando mucho en las proyecciones de clima y del cambio climático. Queremos saber qué relación hay entre la materia de origen biológico y las nubes, y qué tipo de plancton favorece más su formación», explica.

Carolina Gabarró, por su parte, pretende establecer un sistema de ‘espionaje’ permanente del espesor del hielo mediante un radiómetro montado sobre un trineo que enviará sus datos vía satélite durante todo el año. «El Ártico es el epicentro del calentamiento global y lo que ocurre allí nos afecta a todos. En el permafrost, la capa de suelo permanentemente congelado, hay acumulado el doble de dióxido de carbono que en la atmósfera. Si se funde ese hielo, todo ese dióxido de carbono se liberaría», advierte. Un tercer equipo, dirigido por Estel Cardellach, estudiará si las señales de navegación transmitidas, entre otros, por los sistemas GPS, sirven para estudiar el hielo marino. De estas señales, después de reflejarse en el hielo, podría extraerse información sobre su grosor, rugosidad… «Si se confirma que esta técnica de medición es precisa, se podría monitorizar los polos con satélites low cost», dice Cardellach.

«Si lo hacemos bien –resume Melinda Webster, la experta en hielo de la NASA–, daremos un salto gigantesco en nuestra comprensión de cómo está cambiando la Tierra. Una expedición tan ambiciosa y tan arriesgada solo se puede intentar una vez en una generación».

Te puede interesar

La guerra de la predicción meteorológica

La hambruna de los osos polares en el Ártico