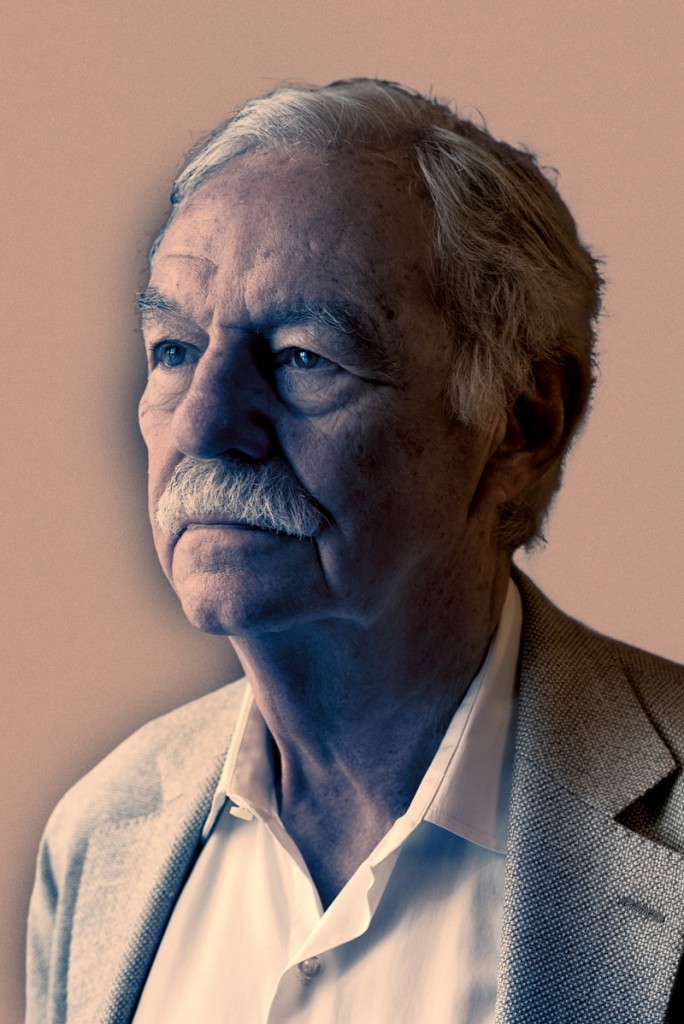

Que Mendoza regrese a la ficción siempre es un acontecimiento. Lo hace con la novela ‘El rey recibe’, un recorrido histórico y sentimental por la historia de España y del mundo, anclada en su propia biografía. La ocasión merece una conversación sabrosa y sin vetos: nacionalismo, populismo, feminismo… Por Carlos Manuel Sánchez/Fotografía Carlos Carrión

Cualquier parecido entre Eduardo Mendoza y Rufo Batalla, el protagonista de su última novela, es pura coincidencia, dice el escritor. Pero son tantas las coincidencias, que el lector no puede evitar preguntarse si Mendoza no se habrá sacado un álter ego de la chistera. Ambos vivieron a la que salta entre Barcelona y Nueva York, viajaron a un Telón de Acero que estaba a punto de echar la persiana y fueron testigos de una época en la que no pintaban nada, según confiesan, pero de la que no se quisieron perder ni un detalle.

«En Cataluña hay que buscar una solución ya. La ruptura social e incluso familiar es muy penosa. Es una sangría tremenda»

Eduardo Mendoza publica novela –El rey recibe, en Seix Barral, su editorial de siempre-, la primera después de recibir el Premio Cervantes, hace dos años. El arranque de una trilogía que empieza en los años 60 y quizá se estire hasta el final del siglo XX. «Una vez decidí que el plazo para convertir la historia en ficción son 25 años. Menos no, porque todavía es pasado inmediato. Lo que costaba un café hace diez años no importa, lo que costaba hace 25 es un dato que te abre los ojos. La historia empieza con el ‘Spain is different!’, aquel eslogan de Fraga, y llegará, creo, hasta el 2000, cuando se iban a parar todos los ordenadores y precipitarse el fin del mundo», explica el autor.

Mendoza se sirve de Rufo para reflexionar sobre las grandes corrientes telúricas que sacudieron la época y removieron los cimientos de la sociedad actual: el final del comunismo, el feminismo militante, el movimiento gay, la mercantilización del arte, el turismo de masas… Lo hace sin grandes pretensiones solo en apariencia; sacando conclusiones casi a título personal, que no se sabe muy bien si pertenecen a Rufo o a Mendoza. Tanto da. Consideraciones que serían de lo más sesudas, si no estuvieran entreveradas del humor personalísimo del escritor.

Mendoza se presenta en el lugar de la cita con chaqueta y zapatillas de deporte. Se le ve ágil a sus 75 años (va al gimnasio). Y risueño; achina los ojos cada vez que se prepara para evocar un recuerdo o una reflexión que tienen su miga. Se sienta para comenzar la entrevista. «Conviene acertar con la bebida», dice, cuando se acerca el camarero. Mendoza se lo piensa y pide un Aperol Spritz. De vez en cuando, el tintineo del hielo picado salpica la charla de manera refrescante. Llevamos un cuarto de hora de tertulia cuando exclama. «¡A ver si empezamos!».

XLSemanal. Pues empecemos… Le ha salido un personaje al que le cuesta un mundo tomar decisiones.

Eduardo Mendoza. Es verdad que él espera a que las cosas pasen; pero cuando pasan, se apunta. Muchas personas esperan también, pero cuando se presentan las oportunidades se quedan donde están. A él le ofrecen algo y dice. «Bueno, voy». Le ofrecen dirigir una revista que le trae sin cuidado y acepta. Le ofrecen irse a Nueva York de funcionario y se va. Le ofrecen meterse en una conspiración mundial y se mete. Porque lo que le apetece es vivir. Y vivir es apuntarse a un bombardeo.

XL. Usted también dirigió una revista, fue funcionario en Nueva York… Conspiraciones aparte, ¿Rufo Batalla es usted?

E.M. No. No me interesa una lectura en clave. Para eso habría hecho unas declaraciones.

XL. Pero es un personaje que toma muchas de sus experiencias y que reflexiona sobre su época a partir de ellas…

E.M. Hay muchas cosas en este libro de mi propia vida. Pero no es una autobiografía, es ficción.

XL. ¿Qué tal su experiencia periodística de juventud?

E.M. Tuve la oportunidad de dirigir una revista gratuita que se financiaba con la publicidad. Una cosa de muy poca monta. La hacía yo prácticamente toda. Había hecho entrevistas, pero otras me las había más o menos inventado. Las alargaba como me convenía. A sabiendas de que el lector lo iba a leer como se leen estas revistas. Me divertí mucho.

XL. Vaya, ¿un precursor de las ‘fake news‘?

E.M. No, porque no hay afán de engañar. Solo es parte del juego de estas revistas del corazón. El lector no se cree que aquella declaración exclusiva de una princesa sea real. Pero es igual. Le están contando el cuento que quiere leer en ese momento.

«Yo reivindico al funcionario. La máquina de la burocracia -incluso no estando bien engrasada- hace que un país funcione»

XL. En otra etapa, el protagonista trabaja como funcionario. Y reconoce que no tiene inconveniente en cobrar un sueldo del Estado sin dar palo al agua…

E.M. A ver… [ríe]. La novela se podría titular: Que tire la primera piedra. Pero al mismo tiempo, Rufo justifica lo que él llama el tejido funcionarial, que va haciendo que un país funcione.

XL. ¿Usted también lo cree?

E.M. Yo creo que sí. Yo reivindico al funcionario. En España siempre se le ha visto desde el aspecto más negativo. Vuelva usted mañana, etc. En Francia se le da una gran importancia. Permite que haya revoluciones, pero al día siguiente todo está en su sitio. En España no es una máquina tan bien engrasada. Pero es verdad que mantiene al país. Son aspectos que me interesan del funcionamiento social menos visible. Yo trabajé muchos años en la ONU. Desde fuera todos me decían. esto no sirve para nada, excepto para que unos cuantos enchufados estéis en Nueva York cobrando un buen sueldo.

XL. ¿Y qué funciona de la ONU?

E.M. El ceremonial. Hay un bar donde diplomáticos de todo el mundo se pueden tomar una copa y hablar, y eso es posible que arregle más cosas que muchas conferencias internacionales. Yo he visto tomar café juntos a representantes de países que no tenían relaciones. ¿Qué se contaban? No lo sé, pero el mundo de la diplomacia a veces es una alternativa a algo peor, que puede ser la guerra, el embargo, la hostilidad…

XL. Usted vivió en Nueva York cuando no se parecía nada al destino de postal que es ahora.

E.M. He tenido la suerte de ser testigo de la transformación de una ciudad un par de veces: en Nueva York y Barcelona. Patitos feos que se convierten en cisnes. Yo llegué a Nueva York en 1973, y aquello era la antesala del infierno. A mis padres les daban el pésame… Era un sitio espeluznante. Viví allí once años y lo vi convertirse en el centro de la moda, del arte, del viaje de novios…

XL. Barcelona también experimenta un fenómeno similar.

E.M. Yo vuelvo a Barcelona, una ciudad deprimida, descapitalizada, que con la entrada de España en la Unión Europea ha perdido la industria textil, arruinada porque no puede competir. Y de repente, no se sabe cómo ni por qué, aquello se convierte en el centro del mundo.

XL. Pero tiene que haber un por qué…

E.M. Claro. Venían periodistas de todo el mundo. Los escandinavos en febrero, con la excusa de hacer un reportaje salían de la oscuridad nórdica. La paella, el sol… Aquello les parecía el no va más. Luego los centroeuropeos… Y yo les preguntaba. « Qué veis ahora que no veíais antes?». Lo que cambia es el concepto de ciudad. De repente, el turista que antes buscaba monumentos o playa, ahora busca la ciudad como un lugar donde disfrutar de la vida. Y Barcelona, como Madrid, ofrece la ciudad que no cierra nunca. En Europa, a las cinco de la tarde, todo echa el cierre. Aquí, a las tres de la mañana, todo está en marcha.

XL. ¿Puede una ciudad morir de éxito?

E.M. Por supuesto. Barcelona está gravemente enferma. Todos esos pisos turísticos que despueblan barrios enteros… La ciudad se envilece. No se deteriora, porque el turismo genera un dinero que permite tener buenos servicios públicos, pero se envilece. El barcelonés se refugia en barrios dormitorios. Es una lucha de la que también el Ayuntamiento es más o menos consciente, y desea intervenir. Pero es muy difícil. No le puedes decir a los que llegan en un crucero que no bajen, que estorban.

XL. Usted vive en Londres. ¿Por qué?

E.M. Para sentirme extranjero. Me gusta una ciudad que tengo que conquistar, que descubrir, que no es la mía. Hay un momento en el que la hago mía y puedo ser guía del amigo que llega y llevarlo a los cuatro sitios que he descubierto, y que no son el tópico turístico. Esto me hace sentirme dueño de un territorio que yo he colonizado. Y cuando me canso, me voy.

«Barcelona está gravemente enferma. Todos esos pisos turísticos que despueblan barrios enteros… la ciudad se envilece»

XL. Escribe que en Barcelona parecía que todos eran parientes…

E.M. Yo creo que ahora es distinto. En mi generación, estaba clarísimo. Yo venía a Madrid y descubría un mundo fascinante, porque todo el mundo era de otro sitio, no se conocían. En cambio, Barcelona era una ciudad muy endogámica, donde se sabía quién era familia de quién. Y eso te condicionaba. Y también te hacía ser un poco expatriado. Que era mi caso. Mi padre era funcionario destinado en Barcelona. Yo nací en Barcelona. Pero no formaba parte de esta red de relaciones familiares.

XL. Sintió rechazo?

E.M. No, nunca; pero yo sabía que no participaba del tejido social. Eso me permitió escribir La ciudad de los prodigios. Y ser un marciano que aterriza. Siempre he sido el paseante. Y por eso también me molesta el turista. Porque el turista es lo contrario del viajero, o del forastero que se instala. Es el que va a que le den la imagen que ya lleva de antemano, que es lo que está pasando en Barcelona.

XL. Están pasando otras cosas también. ¿Cómo ve la situación política?

E.M. Es un momento muy confuso. Yo no sé si el proceso va ya hacia su tranquila reconducción o volverá a haber efervescencia. Al menos, saquémosle provecho. Esto ha servido para poner de manifiesto que hay un problema del que ya hablaban Unamuno y Azaña, y que en algún momento tenemos que resolver. Porque es un peñazo.

XL. ¿Tiene solución?

E.M. Pasa como con algunas enfermedades, que vienen los virus oportunistas. Y aprovechan que alguien tiene la gripe para invadirle. Hay que atacar la gripe de alguna manera, no sé cuál. Ojalá lo supiera. Iría corriendo a decírselo a todo el mundo. Y creo que nadie lo sabe. Porque voluntad de resolverlo ha habido. Pero también voluntad de aprovecharse.

XL. ¿En qué sentido?

E.M. A mucha gente -en un lado y en el otro- le ha interesado que el problema se mantuviera porque servía para tapar otros problemas. Y le facilitaba un eslogan claro y atractivo. Yo siempre he estado en contra del independentismo. Pero creo que el gobierno del PP no lo llevó bien. Tenía que haber buscado una solución política, no necesariamente jurídica, que quizá está abocada al fracaso. Hay unos conceptos jurídicos abstractos, como el de rebelión, que estaba pensado para Espartero y que nadie entiende. No lo entienden ni los alemanes, porque no les conviene. Hay que buscar una solución porque la ruptura social e incluso familiar es muy penosa. Hermanos, padres… Restaurantes que se quejan de que antes venía un grupo de amigos a cenar y ahora ya no vienen, porque cada vez era una bronca. Es una sangría tremenda.

Tras divorciarse de su esposa, Mendoza empezó una relación con la actriz Rosa Novell, fallecida en 2015 por un cáncer. Fue un amor tardío y apasionado. «Cuando me iba quedando ciega [sufrió una embolia], lo miraba y pensaba. ‘Quiero recordar cómo eres’», contaba Novell en una entrevista.

E.M. Yo he coincidido con el gran cambio de las mujeres en España. De mi infancia y adolescencia, que eran de colegio de monjas y uniforme; a los 60 y 70, que dan un vuelco enorme.

XL. Mujeres que pueden poner los cuernos, pero que no pueden mantener una mentira, escribe usted.

E.M. Por toda la contradicción que llevan encima. De repente, la sociedad acepta una serie de cosas. Pero solo hasta cierto punto… Las mujeres de mi generación afrontan este cambio con un gran valor. Con mucha dificultad conseguían que sus padres las dejaran ir a la universidad. No vayáis, que aquello es un foco de comunistas, que se practica el amor libre, les decían… Ojalá la universidad hubiera sido así, pero aquello era un rollo. Y las pobres decían. «Yo quiero estudiar Ingeniería». ¡No, no! Haz Filosofía y Letras… Fueron mis compañeras de facultad. Y les tengo un respeto enorme.

XL. ¿Y ustedes -los hombres- qué hacían?

E.M. Nos dejamos abroncar, cuando nos decían. «Todos sois iguales». Pero estuvimos, la mayoría, hombro con hombro. Aprendimos que teníamos que ocuparnos de los niños, hacer la comida, ir al mercado, respetar a las mujeres en el terreno profesional. Había que tenerles un respeto que la generación anterior no tuvo. Esa revolución se hizo entonces. Todo eso está en el haber de mi generación, aunque hay muchas cosas en el debe.

XL. Hablando de revoluciones, hábleme de su experiencia.

E.M. Todos estábamos de vuelta de todo, pero hacíamos las cosas más tontas. Yo recuerdo que me ponía a leer a Lenin y, al cabo de un cuarto de hora, estaba dormido como un ceporro, pero me despertaba creyéndome un líder revolucionario.

XL. Viajó al Telón de Acero.

E.M. Sí. A la Alemania del Este y Checoslovaquia. Fui el único de mi grupo de amigos, que éramos todos rojillos, pero se iban de vacaciones a Ibiza. Y volví diciendo que aquello era un desastre. Y mis amigos no se lo creían. En última instancia me decían que me callase para no hacerle el juego a la guerra de Vietnam. Sin embargo, visto desde la distancia, cuando Rufo se haga más mayor, quizá reflexione y verá que el comunismo no estaba tan mal.

XL. ¿En qué se basa?

E.M. Si comparas, por ejemplo, el centro de París y el centro de Moscú, que esuna ciudad horrorosa, no hay color. Gana París. Pero si comparas los suburbios… Unos barrios obreros respetuosos, con servicios, es otra cosa. Las casas del pueblo… ¡Pero Stalin! En fin, un amigo mío decía. «Lo hemos hecho al revés». Cuando eres joven tienes que ser capitalista, y de mayor comunista, porque entonces tienes unos servicios asistenciales muy buenos…

XL. Todo aquello se vino abajo.

E.M. Yo creo que el problema fundamental de la Europa del Este fue el desprecio por el ciudadano de a pie. Seguí yendo. Vi hambre en Polonia. Era espantoso. Cuando cayó el régimen, nadie salió a la calle a defenderlo. Porque habían estado ninguneando al ciudadano. Y eso no se puede hacer.

XL. ¿No es esa una de las razones del ascenso de los populismos en Europa?

E.M. El populismo es esto. Se ha despreciado al ciudadano. Este no cuenta para el gobernante, que hace, decide, mangonea… El ciudadano se deja engañar, estafar, se calla. Hasta que llega un momento en el que dice. «Te vas a enterar». Y vota a cualquier cosa. Al fascismo, a la revolución, a lo que sea.

XL. A Rufo, sus padres le aconsejan no destacar. ¿A usted también le aconsejaron así?

E.M. Sí, sí… Los que vivieron la República y la guerra, en un bando y en otro, tuvieron una experiencia muy traumática. El miedo al paseíllo… Y lo mejor para sobrevivir era no llamar la atención. Mi padre, cuando leía una entrevista mía, me decía. «Ten cuidado, hijo, a ver si alguien se va a molestar…».

PRIVADISIMO

- 75 años.Hijo de un fiscal destinado en Barcelona y de un ama de casa catalana. Es culé y bilingüe, pero ha escrito en castellano sus 16 novelas.

- De pequeño quería ser torero, explorador o capitán de barco. Pero ganó el fabulador.

- Mendoza se inspira en las notas necrológicas para elegir los nombres de sus personajes. También en la publicidad de los camiones.

- Siempre está con el radar puesto, cazando frases en el mercado, en los taxis… La inspiración está en la calle, dice.

También te pueden interesar estos artículos sobre Eduardo Mendoza

Eduardo Mendoza: «Soy un pelma, un neura y no hay quien me aguante»

Eduardo Mendoza. «Hemos vivido una época falsa. La crisis era lo de antes. Es paréntesis de riqueza»

También te pueden interesar artículos sobre otros autores que lanzan nueva novela

Paulo Coelho: “Borra todo. ¡No quiero hacer esta entrevista!”